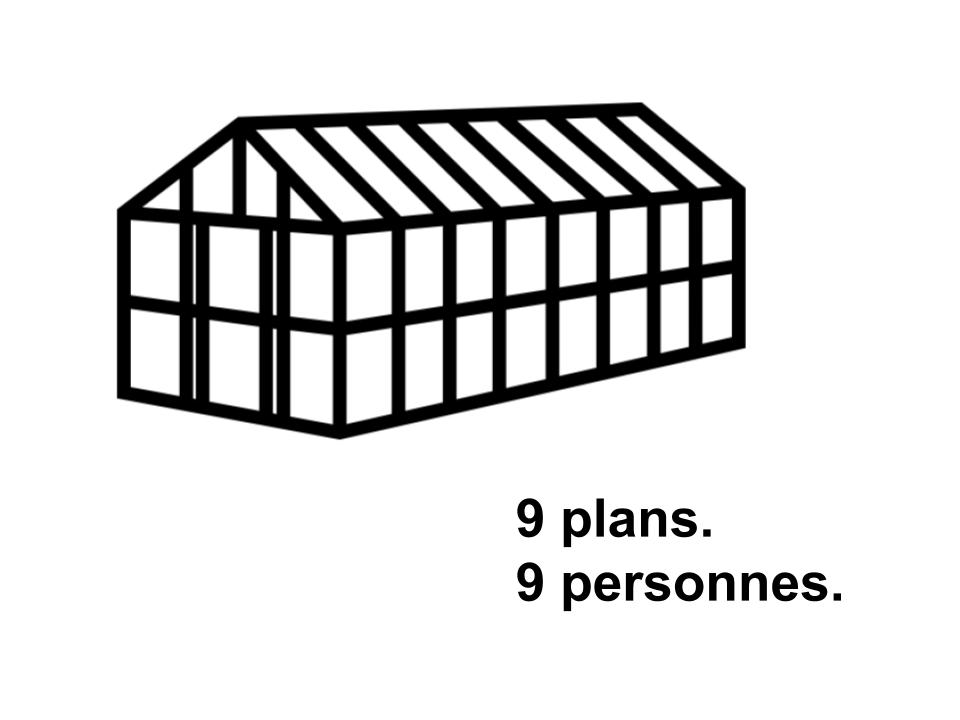

Chambre 75 #4

Tentatives d’occupation d’un lieu virtuel

Ce soir-là, j’avais dû me dépêcher pour arriver à l’hôtel avant le début du couvre-feu. À peine le gouvernement avait-il lâché ce mot que des images de films qui se passaient durant la période d’Occupation avaient commencé à diffuser leurs zones d’ombre dans ma tête. Rues désertes, silhouettes furtives, rais de lumière jaune filtrant par l’embrasure de portes mal calfeutrées, hurlements de sirène, sifflement des bombes, arrestations secrètes, exécutions punitives. Ce mot m’avait fait entrer par une porte furtive dans les coulisses de la guerre. Difficile alors de savoir si, ce soir-là, la façade de l’hôtel m’avait parue plus sombre que d’habitude à cause de mon état d’esprit général ou à cause du couvre-feu imposé.

Nous étions peu à aller et venir dans les couloirs de l’hôtel. Machinalement, je me mis à compter les fenêtres allumées sur la façade extérieure. Trois au premier étage et deux au deuxième. Combien de temps, pensai-je avec une angoisse diffuse, l’hôtel pourrait-il résister à la pandémie ? Tout à coup, je m’étais sentie impuissante et démunie devant cette crise. Sentiment qui, quelques secondes plus tard, était balayé par une vague de colère aussi puissante que passagère, typique de mon caractère sentimental et instable. Je me sentais acculée et ne voyais plus qu’une sortie possible à l’impasse dans laquelle je me trouvais : jouer jusqu’au bout la partie que j’avais commencée en entrant la première fois dans cet hôtel. Il y avait urgence. Je m’étais lancé un défi en entrant dans la chambre 75, il était temps de le relever. J’étais une autre, je serais Belloncée. Une fois cette décision prise, tout me parut soudain évident et je rentrai dans l’hôtel d’un pas assuré. J’avais vingt ans, de longs cheveux noirs et j’étais Belloncée, deux ll, e, e accent aigu.

****

Belloncée poussa la porte de l’hôtel et se dirigea d’un pas chaloupé vers la réception. Sonia était assise au bureau et tapotait sur son clavier d’ordinateur.

Bonsoir Sonia, dit Belloncée, excusez-moi de vous déranger si tard, mais je voudrais réserver une chambre pour cette nuit.

Depuis quand tu me vouvoies, Belloncée ? dit Sonia le regard rivé sur l’écran de son ordinateur. Et puis tu sais que nous sommes en période de couvre-feu et qu’il faut réserver sa chambre au moins 24 heures à l’avance ?

Belloncée regarda Sonia sans rien dire.

Je peux voir ton laissez-passer ? enchaîna Sonia machinalement.

Cette question, restée elle aussi sans réponse, Sonia continua, impassible, comme si elle n’avait jamais attendu une quelconque réponse à ses questions.

Tu veux la 75, je suppose ?

Sonia leva enfin les yeux vers Belloncée. Sonietchka, Sontchik, Sontse. D’un geste souple de la main, Belloncée enleva l’élastique qui lui attachait les cheveux, secoua sa chevelure qui retomba en boucles noires et souples sur ses épaules, ôta son long manteau d’un coup d’épaule, le fit lentement glisser le long de son corps, se baissa jusqu’au sol avec la grâce d’un félin, délaça une basket, puis l’autre, les jeta au loin d’un coup de pied sportif, foula de ses pieds nus son manteau tombé à terre et, sans que Sonia put détecter le moindre à-coup dans ses mouvements, se releva, enleva son jean, passa son pull gris par dessus la tête, se pinça le téton comme si elle se servait un verre d’eau, envoya un coup d’oeil à Sonia pour savoir si ce geste provoquait une quelconque réaction sur son visage habituellement si lisse et impassible, ne put, à sa grande déception, rien déceler du tumulte probable de ses pensées, laissa un instant sa main errer sur le bas de son ventre, hésita un centième de seconde, puis sortit une robe en lamé doré, sans manche, d’un un sac en plastique qu’elle avait déposé par terre, l’enfila avec nonchalance, étira son corps dans un mouvement de chat pour tendre l’étoffe sur sa peau et la rendre plus brillante, fourra son manteau dans le sac en plastique, le balança à Sonia et lui demandant si elle pouvait le garder et si elle pouvait lui montrer où se trouvait le bar de l’hôtel car, ce soir, elle ne souhaitait pas dormir dans la 75 comme d’habitude, mais danser toute la nuit. C’était son anniversaire, elle venait d’avoir vingt ans et, ajouta-t-elle, avait décidé de le fêter ici, avec elle. Sonia. À deux, jugea-t-elle nécessaire de préciser, c’est permis. Sonia se leva, lisse et impassible, prit le sac que lui tendait Belloncée sans dire un mot, le jeta dans un des nombreux tiroirs de la réception, contourna le bureau, ramassa au passage un lourd trousseau de clés à la peau visqueuse et invita Belloncée à lui emboîter le pas.

****

La boule disco s’ébranla dans un petit bruit de moteur. Les verres alignés au-dessus du bar cliquetèrent. Les pars s’allumèrent barbouillant de leurs couleurs hallucinées la piste de danse vide. Sonia brancha son portable sur la sono. La voix sombre et poissonneuse de Viktor Tsoi se propagea dans l’espace. Les ondes sonores se mirent lentement à tourner. Sonia tendit un micro à Belloncée.

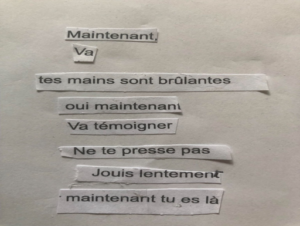

Je m’appelle Belloncée. Aujourd’hui, j’ai vingt ans.

Un larsen lui vrilla les oreilles. Sonia, debout derrière le comptoir, versa un liquide doré dans un long verre à pied. Les ondes sonores firent vibrer l’air dans la salle confinée.

Je suis née au mauvais moment.

Je ne dis pas ça pour me plaindre, ni pour être consolée, mais simplement parce que c’est ce que je pense. Je suis née à la fin d’une très longue et, je crois, très belle fête que l’on appelle notre époque. Elle a commencé quelque part dans le trouble des années 40 du siècle dernier, en plein milieu de la guerre. On dit que les fins de fêtes sont toujours glauques, que les convives sont souls, fatigués, qu’ils sentent la baise sans amour et la solitude, que les mots qu’ils disent n’ont plus de consistance.

Celle-ci ne fait pas exception.

J’aurais préféré naître à un autre moment. Au début de la guerre par exemple, comme le héros de mon enfance, Bernard Iské.

Mais je vais trop vite. Je me laisse envahir, j’aime trop danser.

Sonietchka, s’il te plait, sers-moi un verre.

Les pars s’étaient mis à tourner sur leur axe, dessinant des taches rouges, bleues, violettes sur la piste de danse. Sonia lui servit un cocktail dans un verre ballon boursouflé. Le corps de Belloncée s’empourpra dans la lumière.

Personne ne sait de quoi sera fait le futur. Sur quelles musiques nous danserons, de quels cocktails de mots nous nous enivrerons. Mais aujourd’hui, j’ai vingt ans et je n’ai plus envie de me taire. Aux hommes puissants, blancs et âgés de plus de cinquante ans, je propose de prendre un taxi pour aller finir leur fête ailleurs. Sans moi. Ils en ont assez profité. Aujourd’hui c’est moi qui parle et je vais tout vous raconter.

Derrière le bar, Sonia se servit un verre de gin et augmenta le volume de la sono. Les ondes sonores se propagèrent dans toutes les directions. Le corps de Belloncée se mit à osciller en rythme. Sonia lui tendit un nouveau verre. Dans la lumière bousculée des pars, Belloncée crut voir briller des écailles de poisson entre ses doigts. Elle se mit à danser.

Ma vie commence dans un petit trois pièces au 47 bis de la rue Bernard Iské, dans une cité de la banlieue parisienne. À l’école primaire Pablo Neruda, on nous dit que nous avons de la chance de vivre en démocratie. Les mots liberté, égalité, fraternité, écrits sur le fronton de mon école, me font rêver. Je suis fière d’être née dans ce pays et fière aussi d’habiter dans la rue Bernard Iské. Parce que Bernard Iské était un combattant pour la liberté. A l’époque, je n’étais pas très sûre de ce que cela pouvait bien vouloir dire, être un combattant pour la liberté, mais c’était écrit sur la plaque de ma rue, juste sous son nom. C’était vrai, c’était la réalité. Ça avait existé et ça me faisait rêver.

La boule disco effectua une nouvelle révolution, les rangées de verres cliquèterent au-dessus du comptoir. Le corps de Belloncée se moucheta de lumière. Sonia virevolta, lâcha son verre qui tomba et se cassa sur le comptoir.

Dans ma cité, il n’y a pas de collège. Tous les matins, on prend le bus pour aller au collège Maurice Thorez qui se trouve dans une autre cité, exactement comme la nôtre, juste que les immeubles sont un peu plus hauts, la cité un plus grande, qu’il y a un vrai centre commercial et pas juste un supermarché de quartier, une grande bibliothèque et un ciné club. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose d’absurde dans cette idée que, tous les matins, un bus affrété par la mairie transporte des élèves d’une cité vers une autre cité. Mais ce serait trop long à développer ici. Au collège, on nous répète que nous avons la chance de vivre en démocratie. On nous parle de tolérance, de laïcité et de liberté d’expression. Des mots qui brillent quand on les prononce devant nous. Des mots qu’on commence à utiliser dans les cités. Et puis, un jour, on interdit le port du voile au collège. Du jour au lendemain, des filles de ma cité quittent le collège, d’autres enlèvent leur voile juste devant les portes du collège. Leur geste, à ce moment-là, n’a rien d’une libération.

Des riffs de guitare percutèrent violemment les murs, des milliers de crêtes d’ondes s’écroulèrent contre le corps de Belloncée qui s’arrêta un instant de danser. Sur le comptoir du bar, les éclats de verre scintillèrent. Sonia, remarqua Belloncée avec stupeur, n’était plus derrière le bar. Elle la chercha du regard sans la trouver.

C’est dommage, il n’y a plus personne pour m’écouter. Mais j’ai promis de tout vous dire, alors je vais continuer.

Belloncée regarda la boule disco tournoyer au-dessus de la piste de danse comme si elle espérait y trouver une direction, du sens.

Au lycée, on n’est plus que trois de la cité à y aller. Deux filles, un garçon. On se sent un peu comme des rescapées. On nous fait comprendre qu’on a beaucoup de chance d’être là. Que l’école publique est un ascenseur social. Dans mon immeuble, cela fait longtemps que plus personne ne vient réparer l’ascenseur. Depuis le collège, je ne crois plus en la chance.

En première, on nous parle performance, mérite, filières d’excellence de la République. En histoire-géo, on aborde la Résistance, de Gaulle et la France. On n’a jamais le temps d’en discuter. Et puis, un jour, on interdit aux filles de s’habiller comme elles veulent. Les mini-jupes et les t-shirts échancrés sont irrecevables à l’école de la République. Avec d’autres filles du lycée, on fonde un mouvement politique. On l’appelle Résistance, Combat, Libertée, en hommage à Bernard Iské, à la rue de mon enfance, à ma cité. Et on ajoute un e à la fin de libertée. Parce que c’est aussi notre premier combat de filles. Je me définis comme une combattante de la libertée, mais je ne sais pas comment combattre. Personne ne me l’a appris. Je ne prends pas les armes comme Bernard Iské. Je me sens désarmée.

Sonia était réapparue derrière le bar. Elle s’était changée et portait maintenant une longue robe argentée qui frissonnait à la lumière. Sonia tendit un verre à Belloncée. Le verre frétilla dans sa main.

Aujourd’hui, j’ai vingt ans, j’ai grandi à coups d’interdit. J’ai envie de me battre, de m’opposer, de dire non, de résister, de ne plus me plier, de parler, mais ne sais pas comment faire. Je n’ai pas appris. Je me sens nue et démunie.

Sonia débrancha brutalement la sono. Les crêtes d’onde restèrent un instant en suspens avant de se retirer avec violence de la piste de danse. Belloncée, abandonnée par la musique, lâcha le micro et tituba sur la scène. Sonia la prit doucement par le bras. La boule disco entama une dernière révolution, illuminant une dernière fois les corps enlacés de Sonia et de Belloncée.

Il est tard, dit Sonia, tu as assez dansé. La chambre 75 t’attend pour se réaliser.

Belloncée regarda Sonia sans comprendre.

Sans toi, continua Sonia, la chambre 75 ne peut pas exister et ce soir j’ai besoin qu’elle existe. Elle plongea ses yeux dans ceux de Belloncée. Si tu ne me crois pas, fais-le pour moi, juste pour moi. Belloncée emboîta le pas à Sonia. Elles montèrent côte à côte les marches de l’escalier et ce n’est qu’arrivée au deuxième étage que Belloncée remarqua que les escaliers et le couloir qui menait à sa chambre étaient jonchés de fleurs rouges et blanches piétinées.

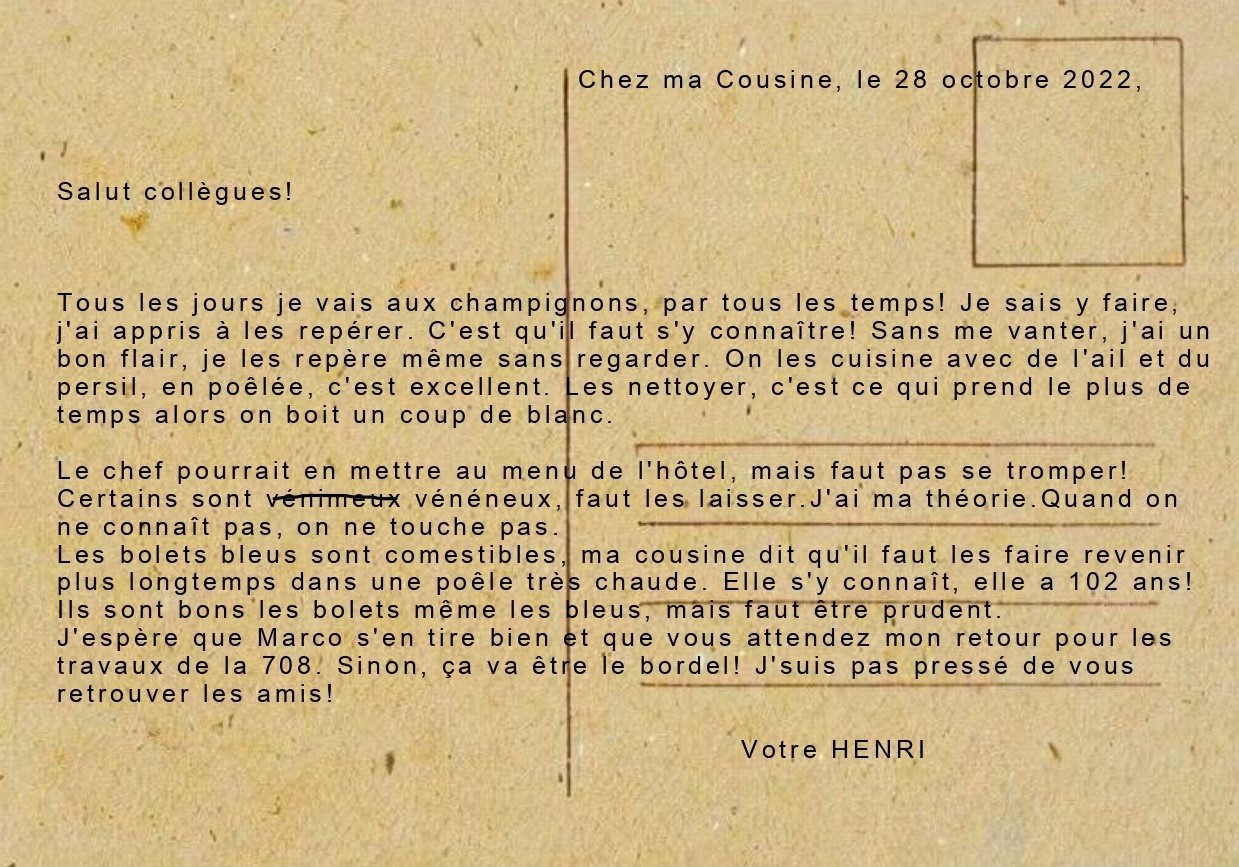

Tu te demandes sûrement ce que signifient toutes ces fleurs, dit Sonia en ouvrant la porte de la chambre 75, c’est moi qui les ai déposées. Elles viennent d’un kiosque qui se trouvait sur l’un des grands boulevards de Minsk. Quand, en août, la foule a commencé à sortir dans la rue pour manifester contre les élections truquées, Maxim, le propriétaire du kiosque, a voulu leur témoigner son soutien. C’était une personne très sensible, il a offert des fleurs aux manifestants. Des œillets rouges et blancs. Il ne s’est pas caché, il a très vite été repéré par la police. Un matin, quand il est arrivé pour ouvrir son kiosque comme d’habitude, il ne restait plus rien, juste un monceau d’éclats de verre, de plaques d’aluminium, de pétales de fleurs, de tiges vertes et de barres de fer. La police avait détruit le kiosque à coups de pieds et de matraques et saccagé toutes les fleurs. Sonia s’allongea sur le lit et écouta pendant quelques secondes son souffle aller et venir à l’intérieur et à l’extérieur de son corps.

Pourquoi racontait-elle tout cela à Belloncée ? En quoi cela était-il si important ?

La police, reprit Sonia, a arrêté Maxim. Le jour même, quand les habitants ont vu ce qu’il restait du kiosque, ils ont tout de suite compris ce qui s’était passé. Ils ont acheté toutes les fleurs qui avaient été piétinées. Belloncée s’allongea sur le lit à côté de Sonia. Elle était fatiguée, elle avait envie de pleurer ou dormir, au choix, elle n’était pas très sûre de ce qu’elle voyait, entendait ou ressentait. Des images de verres cassés et de fleurs piétinées tournoyaient sans sens ni direction dans sa tête. D’une voix poisseuse, elle s’adressa une dernière fois pour cette nuit à Sonia.

Sonia, tu t’appelles vraiment Sonia?

Non, lui répondit Sonia, mon vrai nom est Brzeginia, c’est un très vieux nom, mais il est tard et ce serait trop long à expliquer.

Belloncée se laissa emporter par l’ivresse du sommeil.

****

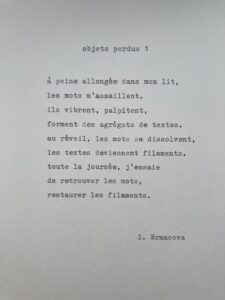

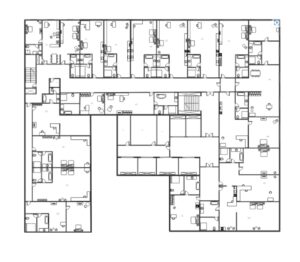

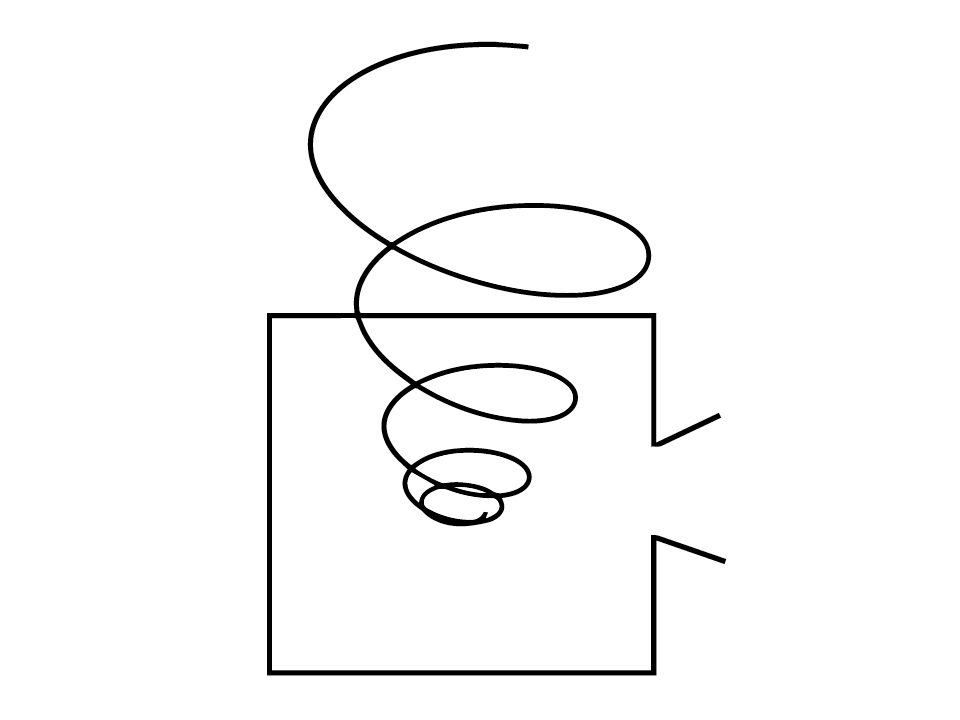

>Le lendemain, je m’étais réveillée plus tard que d’habitude, un peu étonnée tout de même de me retrouver dans le lit de la chambre 75. Malgré son ameublement banal et fonctionnel, je n’avais eu aucun mal à la reconnaître. Depuis le temps que je dormais dans cet hôtel, la 75 était un peu devenue ma chambre. Combien de nuits faut-il dormir dans une chambre, m’étais-je alors demandé, pour que quelque chose de la personne qui l’habite commence à y transpirer et que la chambre devienne un espace personnel, habité ? Et qu’avais-je fait d’autre dans cette chambre pour l’habiter sinon suivre et écrire les fils multiples et souvent si désaccordés de mes pensées – actualités, articles et photos de presse, souvenirs d’enfance, conversations de rue, extraits de lectures, jargon technique de mon ancien métier, réminiscences de fête, de lumière et d’ivresse – pour les ordonner et chercher, dans toute cette matière discontinue qui tourbillonne autour de moi, comme les innombrables particules de glace et de poussière en orbite autour de la planète Saturne, une direction et un sens.

Quand enfin je me levai, mon corps courbaturé et un léger mal de tête me rappelèrent ma folle soirée d’hier. Je repassai mentalement les événements de la soirée, je me souvenais de tout. Le sourire de Sonia quand j’avais enfilé la robe en lamé doré, la première chanson qu’elle avait envoyée dans le bar, les lumières frémissantes de la boule disco sur la piste de danse, la sensation de bonheur intense que j’avais eue en prenant le micro pour me raconter, la couleur des verres remplis d’alcool, le couloir jonché de fleurs, le lit où Sonia et moi nous étions brièvement enlacées. Seule une chose refusait de me revenir dans ce flot continu d’images, de bruits et de musique, une chose essentielle, rebondissante, riche d’infinies promesses. Quel était le dernier mot que Sonia m’avait confié ? Un mot qui miroitait dans une lumière verte ou bleue, une cascade de consonnes à la sonorité argentée. Brzeginia. D’où venait-il et que signifiait-il ? Wikipedia, je ne le comprenais dès à présent que trop bien, ne me serait d’aucune aide, il faudrait poursuivre mes recherches dans l’hôtel et pour cela ouvrir une nouvelle porte, celle de la bibliothèque.

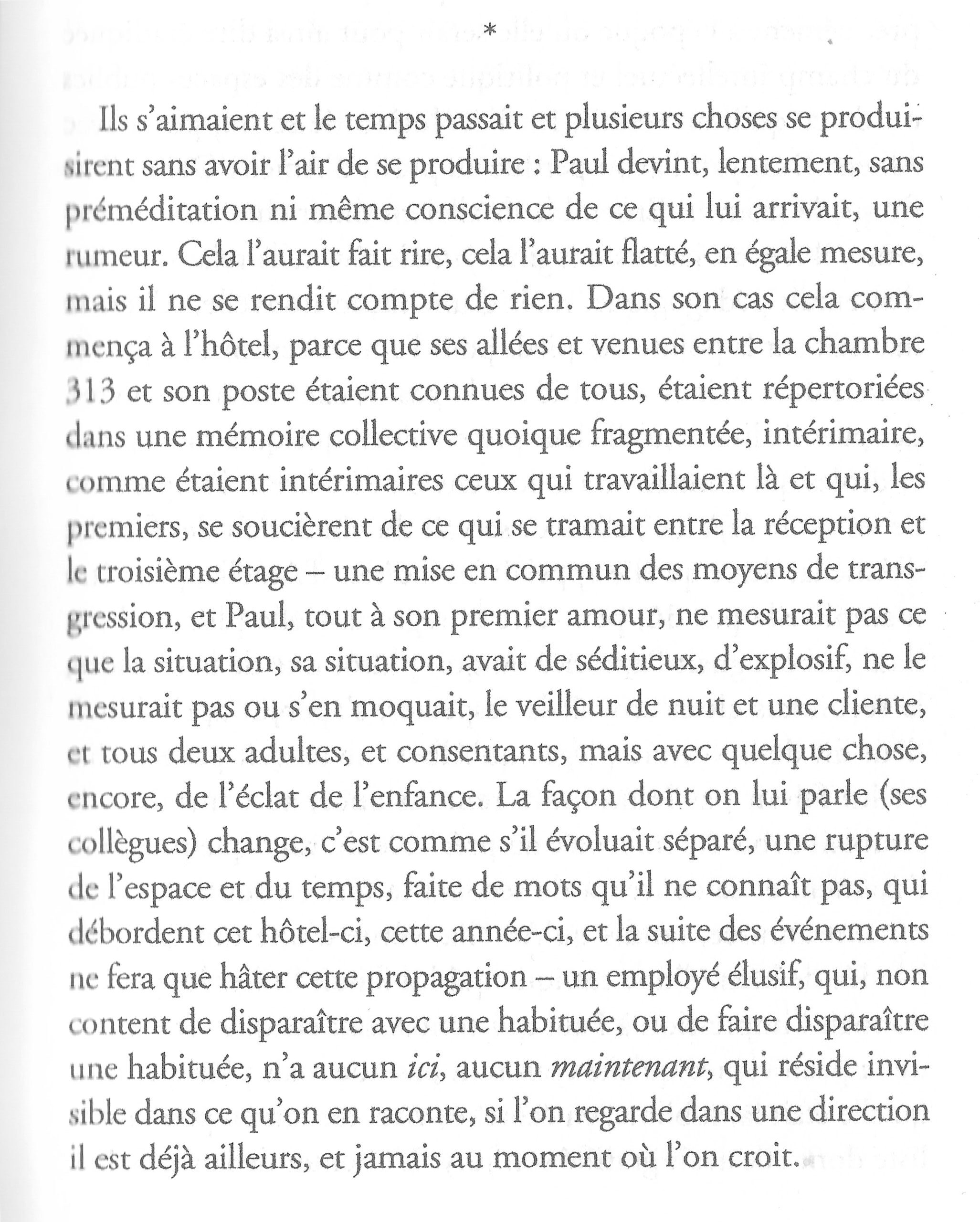

Tentatives d’occupation d’un lieu virtuel #1

Tentatives d’occupation d’un lieu virtuel #2

Tentatives d’occupation d’un lieu virtuel #3